Wärmewende mit Tiefengeothermie – Ihr Ansprechpartner in Bayern

Sie möchten die Wärmewende in Bayern aktiv vorantreiben und denken über Tiefengeothermie nach?

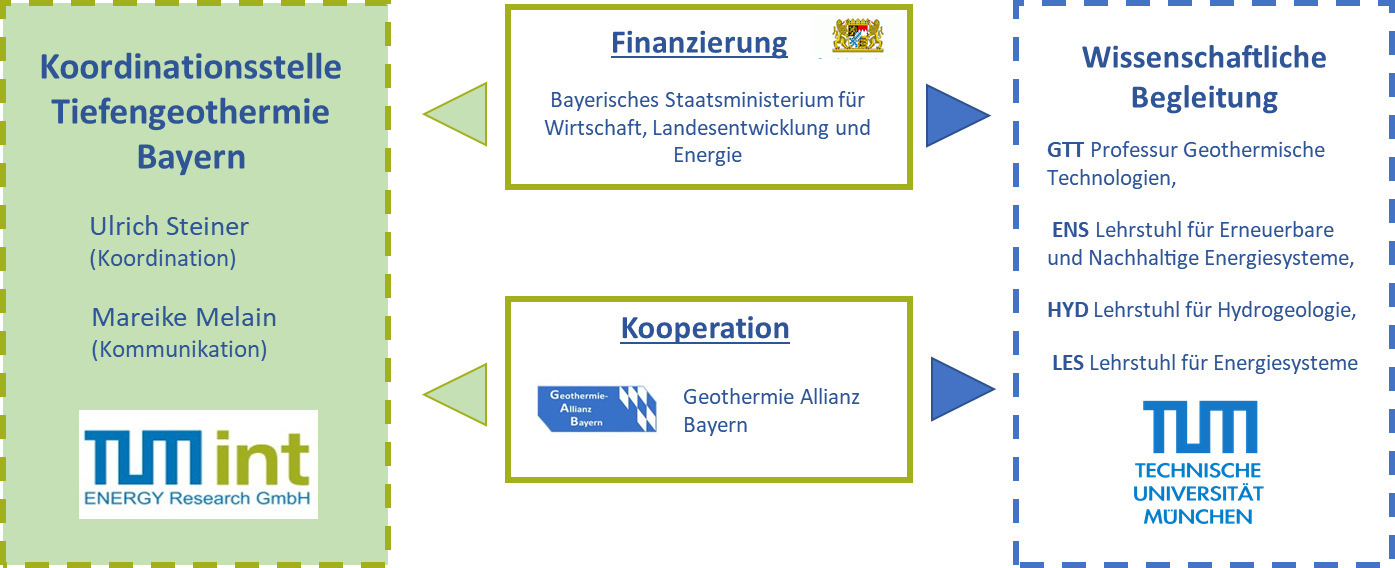

Die Koordinationsstelle Tiefengeothermie Bayern ist Ihre zentrale Anlaufstelle. Sie richtet sich an Kommunen, Energieversorger und alle weiteren Akteure im Bereich Geothermie.

Als unabhängige Einrichtung der TUMInt Energy GmbH bieten wir ab dem Erstkontakt umfangreiche Unterstützung und Informationen rund um die Planung und Öffentlichkeitsarbeit Ihres Geothermieprojekts.

Wir stehen für Informationsgespräche und Wissensaustausch sowohl im kleinen Kreis, z. B. mit Klimaschutzbeauftragten oder den Planern der kommunalen Wärmeplanung, als auch in größeren Runden, wie im Stadt- oder Gemeinderat oder bei öffentlichen Veranstaltungen, zur Verfügung. Die Koordinationsstelle agiert nicht in Konkurrenz zu marktwirtschaftlichen Akteuren wie z.B. Planern, Energieversorgern, Geothermieinvestoren. Die Koordinationsstelle leistet unabhängige Aufklärung im Sinne einer Erstberatung zur Tiefengeothermie. Sie kann und will keine detaillierten Planungen und Konzepte für einzelne Kommunen oder Projekte leisten.

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir die standortspezifischen wissenschaftlich-technischen Rahmenbedingungen und beantworten Ihre Fragen im Hinblick auf die Potentiale, aber auch Grenzen der Tiefengeothermie. Wir unterstützen Sie in der Kommunikation mit den Bürgern und bieten Ihnen unser Netzwerk an, um von den umfangreichen Erfahrungen und Best-Practice-Beispielen aus der Geothermie zu profitieren.

Unsere Koordinationsstelle wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) gefördert und arbeitet eng mit der Geothermie Allianz Bayern (GAB) zusammen. Bei wissenschaftlichen und technischen Fragestellungen profitieren wir zudem von der Expertise der an die GAB angebundenen Lehrstühle.

Setzen Sie auf nachhaltige, zukunftsweisende Energietechnologien – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zur Tiefengeothermie!

Aktuelles

Neuigkeiten aus der Koordinationsstelle

Wärmeleistung durch Tiefengeothermie wächst!

Wir freuen uns über die Zahlen, die ein weiteres Anwachsen der Tiefengeothermie in Bayern ausweisen. Und auf die Projekte, die in den nächsten Jahren realisiert werden. Denn das Potential in Bayern ist schier unerschöpflich!

Wer den Weg Richtung Tiefengeothermie einschlagen, sich im Rahmen einer Erstberatung informieren und eigene Potenzial vor Ort ausloten möchte, ist bei der Koordinationsstelle Tiefengeothermie Bayern genau richtig.

Wir sind zentrale Anlaufstelle und richten unser Angebot an Kommunen, Energieversorger und alle weiteren Akteure im Bereich Geothermie.

Die Daten der Grafik wurden von Enerchange im Rahmen der Betreiberumfrage des Praxisforums Geothermie.Bayern erhoben und ausgewertet. Fehlende Werte wurden auf Basis der Anlagengröße abgeschätzt und berechnet.

VDI Fachkonferenz Karlsruhe

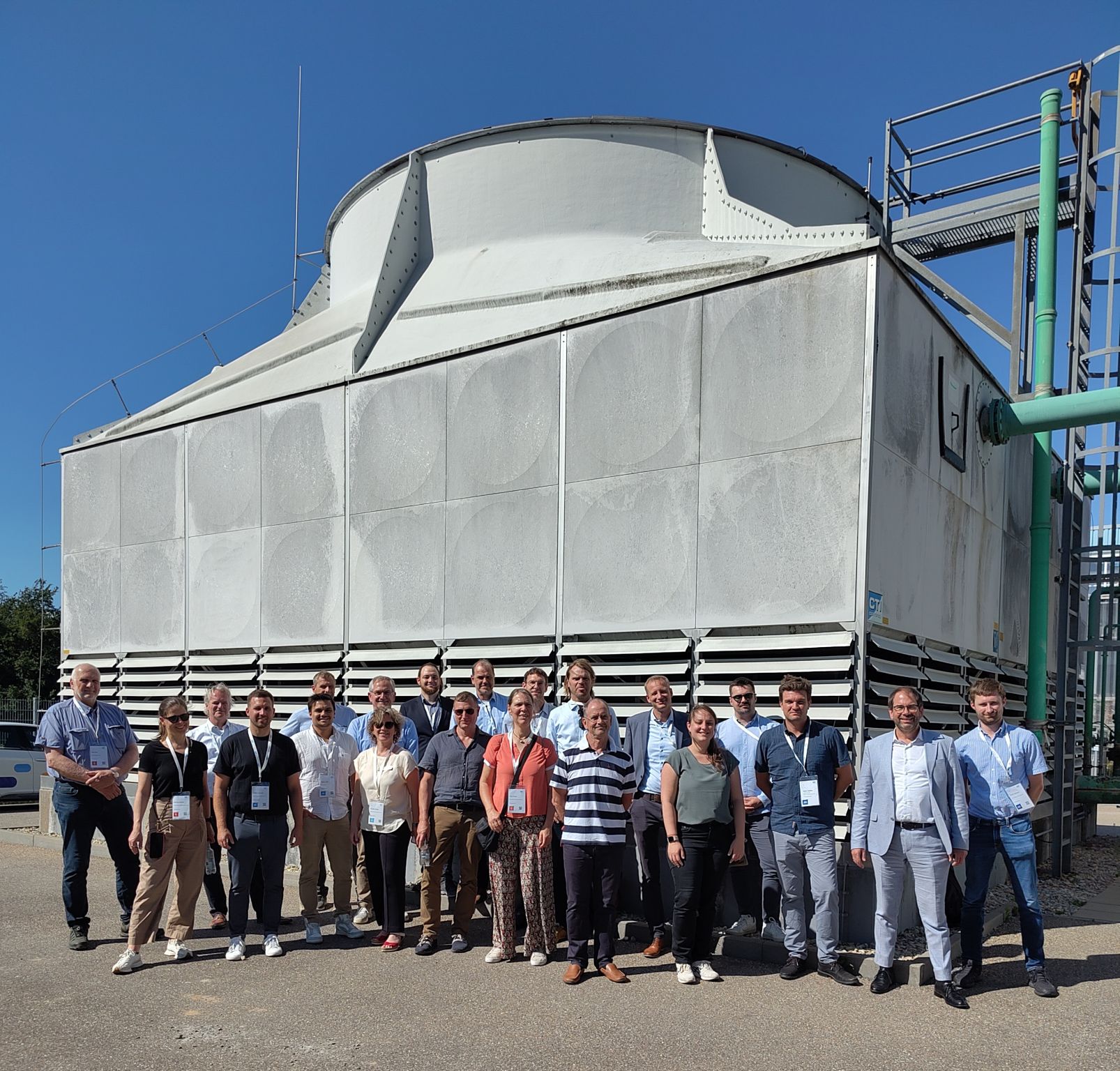

Tiefengeothermie Bayern auf der VDI Fachkonferenz in Karlsruhe: Tiefengeothermie - Potenziale für die Energiewende

Die Koordinationsstelle nahm im Juli 2025 an der Fachkonferenz zur Tiefengeothermie teil. Der Austausch mit Geothermie Betreibern und Berater:innen in anderen Bundesländern ist ein wichtiger Bestandteil der Koordinationsstelle um Trends und Impulse aus der Branche aufzugreifen und Best Practice aus Bayern zu liefern. Mit Vernetzung gestalten wir aktiv die Wärmewende mit Geothermie. Die Koordinationsstelle Tiefengeothermie präsentiert sich dieses Jahr auf der VDI erstmals selber und berichtet aus der Praxis der Mitteltiefen Geothermie in Bayern.

Teilnehmende der Fachkonferenz beim Besuch des Geothermiekraftwerkes Bruchsaal.

Sommerempfang Geothermie

Mit großer Freude sind wir der Einladung von Erdwärme Gründwald zum Sommerempfang Geothermie in Oberhaching gefolgt.

Die Redner – Bürgermeister Jan Neusiedl, Ministerpräsident Markus Söder und Staatsminister Hubert Aiwanger – unterstrichen eindrucksvoll die Schlüsselrolle der Geothermie für die Wärmewende und riefen zu entschlossenem Handeln für eine rasche Dekarbonisierung auf.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger im Gespräch mit Ulrich Steiner, Koordinationsstelle Tiefengeothermie und Rainer Zimmer, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (v.l.n.r.)

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger im Gespräch mit Ulrich Steiner, Koordinationsstelle Tiefengeothermie und Rainer Zimmer, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (v.l.n.r.)

MEIßELWEIHE in Grünwald

Mit der neuen Geothermie-Anlage Laufzorn II baut die Gemeinde Grünwald die nachhaltige, CO2-freie Energieversorgung weiter aus. Die Koordinationsstelle Tiefengeothermie war zur feierlichen Meißelweihe am 23. Mai 2025 auf den Bohrplatz der Geothermie-Anlage eingeladen – ein althergebrachter Brauch, bei dem vor Bohrbeginn um kirchliche Segnung des Meißels und des Bohrprojekts gebeten wird.

Die Koordinationsstelle Tiefengeothermie Bayern dankt den Akteuren des Projektes für die gelungene Veranstaltung. Große Freude bereitet uns der Blick auf die Entwicklung der Geothermie in Grünwald, die wir immer wieder gerne als Best-Practice vorstellen. Die Gemeinde sowie die Betreiber Erdwärme Grünwald GmbH gehen hier mit gutem Beispiel Richtung Energiewende voran.

Glückauf allen Beteiligten!

Bildunterschrift: Andreas Lederle, Geschäftsführer Erdwärme Grünwald GmbH; Ulrich Steiner, Koordinationsstelle Tiefengeothermie Bayern; Rainer Zimmer, Ministeralrat StMWi, am geweihten Bohrmeißel und der Bohranlage Innovarig (vlnr.)

17. Oktober 2024: Praxisforum Geothermie Bayern

Das Praxisforum brachte die wichtigsten Akteure der Geothermie zu einem Fachaustausch zusammen. Ulrich Steiner von der Koordinationsstelle moderierte Forum III.

27. September 2024: Bayerische Energietage 2024

Bei den Bayerischen Energietagen hielt die Koordinationsstelle einen Vortrag zu den Geothermie-Potenzialen des „flachen Malm“ im Regierungsbezirk Oberbayern.

Mission

Geothermische Energie – insbesondere zur Wärmeerzeugung – ist ein zentraler Baustein für eine sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung in Bayern.

Mit 95 Prozent der bundesweit installierten Wärmeleistung durch Geothermie ist Bayern führend. Besonders in Südbayern schlummern jedoch noch erhebliche ungenutzte Ressourcen. Ziel der Bayerischen Staatsregierung ist es, dieses Potenzial zu erschließen und bis 2050 rund 25 Prozent des bayerischen Wärmebedarfs im Gebäudesektor durch Geothermie zu decken.

Die Koordinationsstelle Tiefengeothermie Bayern fördert den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Kommunen und Unternehmen. Sie unterstützt im Sinne einer Erstberatung gezielt bei der Planung und Umsetzung von Projekten, vor allem in Regionen mit ungenutztem Potenzial des Malm-Tiefengrundwasserleiters. Gleichzeitig wird die Koordinationsstelle auch in anderen Regionen mit geothermischem Potenzial aktiv, um neue Projekte und Chancen zu fördern.

Unser Ziel: die Geothermie als nachhaltige Energiequelle in Bayern weiter auszubauen.

Tiefengeothermie Bayern

Tiefe Geothermie gilt in Bayern als wichtiger Baustein der Wärmewende, je nach vorherrschender Geologie und Methode kann sie in verschiedenen Regionen eingesetzt werden und unterschiedliche Leistungen liefern:

Unser Schwerpunkt: Hydrothermale Geothermie des Oberjurassischen Malm Aquifers

Mit dem Malm in der Molasse liegt unser Schwerpunkt in Bayern auf der hydrothermale Tiefengeothermie. Hieraus werden jährlich ca. 2,7 TWh thermische Energie produziert. Zurzeit es gibt es etwa 30 Projekte die sich bereits im Betrieb oder in fortgeschrittener Planung befinden. Der karstig klüftige Malm-Aquifer ist gut untersucht und bietet in ausgewiesenen Bereichen günstige Bedingungen für eine geothermisch wirtschaftliche netzgebundene Wärmeversorgung.

Weitere tiefengeothermische Potenziale in Bayern

Mitteltiefe Geothermie

Die mitteltiefe Geothermie wurde in den letzten Jahren als flachere Art der Tiefengeothermie in Deutschland vermehrt ins Spiel gebracht. In Kombination mit Großwärmepumpen können so auch flachere und damit kältere thermalwasserführende Schichten zur Fernwärmeversorgung geothermisch genutzt werden. Zwar ist die zu erwartende Leistung mitteltiefer Geothermie im Schnitt niedriger, aber auch das geologische Risiko und die Investitionskosten sind deutlich geringer. Damit wird Geothermie auch für kleinere Kommunen relevant. Hierfür bieten sich in ganz Bayern größere Regionen an in denen Horizonte in Tiefen zwischen 700 und 1.500 Metern liegen und aus bestehenden Bohrungen bekannt sind: Tertiäre Sande und der flachere Oberjura in Südbayern, der Buntsandstein und der Muschelkalk in Nordbayern. Gegenüber dem Angebots- und Nachfragepotenzial ist die Zahl der Projekte in Bayern bisher als gering einzustufen.

Die mitteltiefe Geothermie wurde in den letzten Jahren als flachere Art der Tiefengeothermie in Deutschland vermehrt ins Spiel gebracht. In Kombination mit Großwärmepumpen können so auch flachere und damit kältere thermalwasserführende Schichten zur Fernwärmeversorgung geothermisch genutzt werden. Zwar ist die zu erwartende Leistung mitteltiefer Geothermie im Schnitt niedriger, aber auch das geologische Risiko und die Investitionskosten sind deutlich geringer. Damit wird Geothermie auch für kleinere Kommunen relevant. Hierfür bieten sich in ganz Bayern größere Regionen an in denen Horizonte in Tiefen zwischen 700 und 1.500 Metern liegen und aus bestehenden Bohrungen bekannt sind: Tertiäre Sande und der flachere Oberjura in Südbayern, der Buntsandstein und der Muschelkalk in Nordbayern. Gegenüber dem Angebots- und Nachfragepotenzial ist die Zahl der Projekte in Bayern bisher als gering einzustufen.

EGS (Enhanced Geothermal Systems)

Diese Art der geothermischen Technologieentwicklung kann in Gebieten eingesetzt werden, die keine ausreichende natürliche Porosität aufweisen; Die Technologie wird vor allem in Amerika und der Schweiz vorangetrieben. Die Besonderheit dieser tiefengeothermischen Projekte liegt in der phasenweisen Stimulation in perforierten Horizontalbohrungen. Die Größe des erzeugte Rissnetzwerks im Untergrund ist so steuerbar. Die Firma Fervo Energy in Amerika hat so neue Rekordfließraten von 63 bzw. 93 l/s erreicht. Auch in Bayern kann diese Technologie zur Wärmewende beitragen.

Diese Art der geothermischen Technologieentwicklung ist in Gebieten die keine ausreichende natürliche Porosität au wird vor allem in Amerika und der Schweiz vorangetrieben. Die Besonderheit dieser tiefengeothermischen Projekte liegt in der phasenweisen Stimulation in perforierten Horizontalbohrungen. Die Größe des erzeugte Rissnetzwerks im Untergrund ist so steuerbar. Die Firma Fervo Energy in Amerika hat so neue Rekordfließraten von 63 bzw. 93 l/s erreicht. Auch in Bayern kann diese Technologie zur Wärmewende beitragen.

Tiefe Erdwärmesonden

Erdwärmesonden entziehen als geschlossene geothermische Systeme dem Untergrund konduktiv Wärme, d.h. der Wärmeaustausch findet im Bohrloch über die Bohrlochwand direkt mit dem Gestein und ohne Austausch von Grundwasser statt. Während Erdwärmesonden in der oberflächennahen Geothermie weit verbreitet sind, gibt es in Deutschland nur wenige Beispiele tiefer Erdwärmesonden mit über 200 m, da die Investitionskosten bei zunehmender Bohrtiefe überproportional zunehmen. Gleichzeitig bleibt die Leistung geschlossener gegenüber offenen Systemen deutlich zurück. Dennoch ist abzusehen, dass sich, wenn für offene Systeme kein Grundwasser in ausreichender Menge vorhanden ist, bei zunehmender CO2 Bepreisung eine Nische für die tiefe Erdwärmesonden entwickeln kann. Sie unterliegen einem geringen geologischen Risiko, sind sehr wartungsarm, gut skalierbar und eignen sich z.B. für die Wärme- und Kälteversorgung von größeren Gebäudekomplexen bis hin zu kleineren Quartierslösung. Vor allem im urbanen Raum, in dem oft der verfügbare Platz für oberflächennahen Sonden begrenzt ist, können tiefe Erdwärmesonden, vorausgesetzt eine Genehmigung liegt vor, unabhängig von der Geologie gut eingesetzt werden.

Erdwärmesonden entziehen als geschlossene geothermische Systeme dem Untergrund konduktiv Wärme, d.h. der Wärmeaustausch findet im Bohrloch über die Bohrlochwand direkt mit dem Gestein und ohne Austausch von Grundwasser statt. Während Erdwärmesonden in der oberflächennahen Geothermie weit verbreitet sind, gibt es in Deutschland nur wenige Beispiele tiefer Erdwärmesonden mit über 200 m, da die Investitionskosten bei zunehmender Bohrtiefe überproportional zunehmen. Gleichzeitig bleibt die Leistung geschlossener gegenüber offenen Systemen deutlich zurück. Dennoch ist abzusehen, dass sich, wenn für offene Systeme kein Grundwasser in ausreichender Menge vorhanden ist, bei zunehmender CO2 Bepreisung eine Nische für die tiefe Erdwärmesonden entwickeln kann. Sie unterliegen einem geringen geologischen Risiko, sind sehr wartungsarm, gut skalierbar und eignen sich z.B. für die Wärme- und Kälteversorgung von größeren Gebäudekomplexen bis hin zu kleineren Quartierslösung. Vor allem im urbanen Raum, in dem oft der verfügbare Platz für oberflächennahen Sonden begrenzt ist, können tiefe Erdwärmesonden, vorausgesetzt eine Genehmigung liegt vor, unabhängig von der Geologie gut eingesetzt werden.

Aquifer Speichertechnologie

Die Aquifer-Speichertechnologie, auch bekannt als Aquifer-Wärmespeicherung (Aquifer Thermal Energy Storage, ATES), ist ein Verfahren zur Ein- und Ausspeicherung von thermischer Energie über natürliches Grundwasser als Trägermedium im Porenraum tieferer Gesteinsschichten. Zur Aquiferspeicherung werden Brunnen in diese Schichten gebohrt, das Grundwasser entnommen, an der Oberfläche erwärmt und anschließend durch eine weitere Bohrung wieder in den Aquifer zurückgeführt. Von dort kann es bei Bedarf wieder hochgeholt und zu Heizzwecken genutzt werden. In Verbindung mit überschüssiger Energie oder Abwärme, aber auch mit anderen regenerativen Quellen wie tiefer Geothermie ist dies eine zuverlässige, skalierbare hochtemperierte Wärmequelle bei geringen Bohrtiefen und geringen geologischen Risiken. In Bayern ist noch kein Speicher umgesetzt worden. Hierzu eignen sich vor allem mitteltiefe Horizonte, deren Verbreitung ähnlich der mitteltiefen Geothermie ist und weitgehend aus Tiefbohrungen bekannt ist. Mitteltiefe Geothermie (siehe dort) lässt sich langfristig auch zu Speichern umbauen, um die hohen Betriebskosten der Wärmepumpen, die im BEW bisher nur zu 10 Jahre gefördert werden, zu kompensieren.

Die Aquifer-Speichertechnologie, auch bekannt als Aquifer-Wärmespeicherung (Aquifer Thermal Energy Storage, ATES), ist ein Verfahren zur Ein- und Ausspeicherung von thermischer Energie über natürliches Grundwasser als Trägermedium im Porenraum tieferer Gesteinsschichten. Zur Aquiferspeicherung werden Brunnen in diese Schichten gebohrt, das Grundwasser entnommen, an der Oberfläche erwärmt und anschließend durch eine weitere Bohrung wieder in den Aquifer zurückgeführt. Von dort kann es bei Bedarf wieder hochgeholt und zu Heizzwecken genutzt werden. In Verbindung mit überschüssiger Energie oder Abwärme, aber auch mit anderen regenerativen Quellen wie tiefer Geothermie ist dies eine zuverlässige, skalierbare hochtemperierte Wärmequelle bei geringen Bohrtiefen und geringen geologischen Risiken. In Bayern ist noch kein Speicher umgesetzt worden. Hierzu eignen sich vor allem mitteltiefe Horizonte, deren Verbreitung ähnlich der mitteltiefen Geothermie ist und weitgehend aus Tiefbohrungen bekannt ist. Mitteltiefe Geothermie (siehe dort) lässt sich langfristig auch zu Speichern umbauen, um die hohen Betriebskosten der Wärmepumpen, die im BEW bisher nur zu 10 Jahre gefördert werden, zu kompensieren.

Netzwerk & Partner

Unsere Arbeit lebt von vom direkten Kontakt und Vernetzung zu Betreibern, Kommunen und Industrie. In der Wissenschaft arbeiten in allen Bereichen der Tiefengeothermie interdisziplinär eng mit folgenden Partnern zusammen:

Kontakt

Koordinationsstelle Tiefengeothermie Bayern

Ulrich Steiner Projektleitung

Mareike Melain Kommunikation

Telefon 0160 9238 1116

Mail tiefengeothermie@tumint-energy.de

TUMint-Energy Research GmbH

Lichtenbergstraße 4

85748 Garching b. München

Mit der neuen Geothermie-Anlage Laufzorn II baut die Gemeinde Grünwald die nachhaltige, CO2-freie Energieversorgung weiter aus. Die Koordinationsstelle Tiefengeothermie war...

Mit großer Freude sind wir der Einladung von Erdwärme Gründwald zum Sommerempfang Geothermie in Oberhaching gefolgt.Die Redner – Bürgermeister Jan...

Tiefengeothermie Bayern auf der VDI Fachkonferenz in Karlsruhe: Tiefengeothermie – Potenziale für die Energiewende Die Koordinationsstelle nahm im Juli 2025...

Wir freuen uns über die Zahlen, die ein weiteres Anwachsen der Tiefengeothermie in Bayern ausweisen. Und auf die Projekte, die...

Besuch beim Kraftwerk Zolling: Vom Kohlemeiler zur Wärmewende Im Juli besuchten wir von der Koordinationsstelle Tiefengeothermie Bayern das Team in...

Das Praxisforum brachte die wichtigsten Akteure der Geothermie zu einem Fachaustausch zusammen. Ulrich Steiner von der Koordinationsstelle moderierte Forum III.

Bei den Bayerischen Energietagen hielt die Koordinationsstelle einen Vortrag zu den Geothermie-Potenzialen des „flachen Malm“ im Regierungsbezirk Oberbayern.

Besuch beim Kraftwerk Zolling: Vom Kohlemeiler zur Wärmewende

Im Juli besuchten wir von der Koordinationsstelle Tiefengeothermie Bayern das Team in Zolling und stellten das geothermische Potenzial der Region vor. Im Anschluss bot sich uns eine besondere Gelegenheit: die Besichtigung des imposanten Kraftwerk.

Riesige Brennkessel & Turbinen, Kohlemühlen, Generatoren – das Kraftwerk ist ein beeindruckendes Zeugnis für das Zusammenspiel von Technik – und Ingenieurskunst. Zusammen mit Herrn Hubertus Dünschede, Leiter der Produktion, durften wir das imposante Innere des Kraftwerks bewundern und dann auf dem Dach in über 90 m Höhe die gesamte Anlage überblicken: den kraftwerkseigenen Bahnhof, verbliebene Steinkohlevorräte, den 220 m hohen Schornstein und den 80 m hohen Kühlturm.

Zu seinen Hochzeiten verfeuerte das Kraftwerk jährlich rund 400.000 Tonnen Steinkohle und leistete damit einen bedeutenden Beitrag zur Energieversorgung und zum Wohlstand Bayerns. Vielleicht sollte jede:r Wärmekund:in solch eine Erfahrung erleben können um das Gut Wärme richtig schätzen zu können.

Das Steinkohlekraftwerk Zolling wurde im Februar 2025 als letztes großes Kohlekraftwerk in Bayern im Zuge des Kohleausstiegs der Bundesregierung vom Netz genommen. Seitdem wird der Block als Notreserve vorgehalten.

Um auch künftig klimafreundliche Wärme bereitstellen zu können, beschäftigt sich der Betreiber aktiv weiter mit der Dekarbonisierung und zeigt in diesem Zuge Interesse an der Tiefengeothermie.

Wir bedanken uns herzlich beim Onyx-Team für den offenen, informativen Austausch. Wir waren beeindruckt von eurer Leistung und eurem Engagement, auf das Ihr mit Stolz zurückblicken könnt – und schätzen gleichzeitig euren Tatendrang und den Mut, die Transformation der Wärmewende anzugehen.